Vous y êtes ? Le casting est complet ? Pas encore tout à fait ? Je regarde à droite, j’hurle. Je regarde à gauche, je pleure. Je regarde au soi-disant centre, je ris. Depuis des mois je vous regarde vous agiter et cette fois, j’ai vraiment envie de tourner le dos. Pas pour dire que je m’en fiche, mais parce que vos gesticulations ne valent pas la peine que je me dérange. Je n’ai pas le droit de vous dire que le choix que vous me proposez ne me convient pas, puisque mon bulletin blanc, vous avez l’air de le confondre avec un rouleau de papier-postérieur. Je ne vais pas rejoindre ceux qui s’en cognent, ni ceux qui cognent. Mais je n’ai plus envie de faire partie de ceux qui vont aux urnes en se bouchant le nez.

Je ne sais pas pourquoi je m’use le bout des doigts à vous l’écrire, puisque mon vote, vous vous en fichez. La démographie est cruelle : 66% des votants ont plus de 60 ans. 74% des 18/24 ans se sont abstenus aux dernières législatives. Les plus de 60 ans, c’est eux que le futur monarque doit séduire. Car je vis dans un pays où on élit un monarque qui nomme son ministre. Nous en sommes encore là. À prolonger un régime taillé sur mesure par et pour un homme, par et pour une époque, trop grand pour tous ceux qui l’ont enfilé après lui. Ses institutions vous condamnent tous à jouer tous les cinq ans la même triste pantomime, que vous jouez tous de plus en plus mal. Ce n’est pas que vous êtes trop petits : vous êtes de votre époque. C’est le costume qui s’obstine à vouloir être porté. Vous postulez à un rôle de gestionnaire dans l’habit de Grand Sauveur. Mais je suis désolée de vous apprendre que nous ne voulons plus d’homme providentiel. Nous n’attendons plus le messie. Nous sommes passés à autre chose, et vous avez trois trains et quelques générations de retard.

J’entends d’ici les accusations de jeunisme, ou de reniement de “ce qu’est la France”. Mais accepter que les régimes changent pour relever les défis d’une époque n’est pas une négation du bien-fondé d’un régime au moment où il est apparu. Ce n’est pas un appel à faire “comme les Suisses » ni à “revenir à la Troisième République” comme on entend souvent dire par ceux qui ont perdu ce qui était la force de tous les grands politiques : l’audace et l’imagination. Nos institutions sont à réinventer, dans la singularité de ce qu’est la France, et dans la compréhension de notre époque et de ses enjeux.

Les uns cherchent la phrase provoc’ pour grappiller sur l’aile droite de l’adversaire. Les autres prétendent incarner l’idéal social et se couronnent eux-mêmes, chacun à l’étroit dans son cagibi d’où il s’obstine à dire “Il faut nous réunir, mais tous derrière moi, et si on ne se réunit pas c’est la faute des autres”. Vous voulez faire passer votre refus d’entente et votre incapacité à vous mettre au service d’idées communes, pour de l’honnêteté intellectuelle envers un “programme qui n’a rien à voir” avec les autres. Vous avez raison, la couleur saumon n’a rien à voir avec l’orange pâle ni avec le rose foncé.

Les sujets sont confisqués par la logique des camps. Identité et sécurité pour la droite, écologie et justice sociale pour la gauche… En donnant cet exemple, vous contribuez à transformer les opinions en postures. Serait-il possible, dans “le pays des Lumières”, de poser la question de notre rapport au vivant et aux ressources, sans se faire traiter d’écolo bobo ? De poser la question de ce qu’est être Français sans se faire traiter de facho ? La question typiquement nationale de l’identité d’un peuple, et la question universelle de notre rapport au vivant, ne sont ni des sujets de droite ni de gauche, ni des problèmes de riches ou de pauvres, ni des préoccupations de bobo ni de pèquenaud. On dirait des enfants dans la cour d’école. Et encore, les enfants savent changer quand le jeu devient ennuyeux.

Vous voulez nous faire croire qu’il suffit de choisir son camp : on est pour ou contre, pro ou anti, progressiste ou réac, européiste ou nationaliste, capitaliste ou écolo. Si l’autre dit oui je dis non, si je suis dans l’opposition je m’oppose à tout, si je suis dans la majorité, j’enfonce mon clou. Pensée binaire au pays des Lumières. Vous continuez à vous accrocher à des clivages qui cachent les nouvelles tensions de nos sociétés. Vous parlez une langue ancienne qui ne sait plus décrire le réel.

Vous ne cherchez pas à comprendre la société que vous prétendez gouverner. Pour ça il faudrait rester humble face aux faits, ignorer les tendances, et persister dans la recherche de la justesse. Vous postillonnez des slogans, dans un jeu de combat-séduction avec les médias où les perdants sont toujours les citoyens qui vous regardent (encore). C’est la course à la punchline. Vous n’avez plus grand chose de politiques. vous n’êtes que les enfants de bonne famille de la communication. J’entends d’ici vos briefings de campagne : “T’as entendu, machine a attaqué là-dessus, alors tu réponds…et tu enfonces le clou de ce côté-là… et n’utilise plus ce mot, c’est estampillé… et insiste bien sur…” Quand il m’arrive de zapper sur vos interventions je peux prédire sans aucune difficulté ce qui va sortir de vos bouches. Vous ne savez plus nous parler, et vous ne savez plus vous parler. Privilégier la mesure, réévaluer en permanence son point de vue, affiner sa pensée, ça n’est pas au programme. Mieux vaut se faire coacher pour participer au spectacle de l’affrontement mis en scène par les médias.

Une conversation n’a rien de spectaculaire. Rien de bien intéressant pour le show médiatique. Un débat devrait être une rencontre entre des points de vue contrastés dans le but d’approcher une vérité. Le but n’est pas de dérouler ses fiches apprises par cœur pour prouver que l’adversaire a tort. Le véritable gagnant d’un débat, c’est celui qui est capable d’intégrer le point de vue de l’autre pour faire grandir sa propre conception, l’affiner et la préciser. C’est une recherche commune de la justesse et non le combat des opinions. Mais ça… ça ne fait pas un show ! Les plateaux télé ne sont pas faits pour nous présenter un débat. Ils sont faits pour nous offrir de l’affrontement. C’est l’heure du “clash”, du “face à face”, du “duel”. Les journalistes des émissions les plus suivies cherchent à provoquer la petite phrase qui va faire le tour des réseaux. Qu’on puisse cliquer “J’aime” ou “J’aime pas”, qu’il pleuve des hashtags, que les citoyens fassent mumuse dans la cour de récré virtuelle où on leur apprend à s’entourer de gens qui pensent pareil, et à se déchaîner sur les autres dans la zone de tir des commentaires.

Aujourd’hui, ce qui est important est ce qui fait du bruit. Sondages et médias s’occupent de nous fabriquer des sujets d’intérêt. Suivez le guide ! Ils parlent en boucle d’un éventuel peut-être candidat et s’étonnent ensuite du phénomène qu’ils ont créé. Chroniqueurs de tous bords analysent et déplorent la situation, cherchent les belles formules et confortent des auditoires déjà acquis. Félicitations. Vous qui ne savez parler de la société qu’en informations, en slogans et en chiffres, médias d’information, politiques et sondeurs, vous battez la mesure de cette campagne et battez la campagne en mesure. Et pendant ce temps, d’autres travaillent à la dire autrement, cette société. Chercheurs en sciences sociales et humaines, philosophes, journalistes de long cours. Ils mûrissent leurs intuitions, font le va-et-vient entre théorie et observation, mettent leurs opinions à l’épreuve du réel, élargissent et affinent, retournent leurs idées au lieu de les caricaturer pour en faire des slogans. Ils comparent, mettent en relief, font des détours. Avec les artistes qui prélèvent le pus et l’espérance, ils sont ceux qui racontent cette société que vous prétendez gouverner, et qui savent ces gens que vous prétendez représenter.

J’aimerais un jour les voir sortir de leurs centres de recherche et de leurs laboratoires, de leurs rédactions et de leurs piaules, et réparer le miroir que vous et les médias de masse nous tendez. Pour nous offrir un autre récit et qui sait, un autre horizon. Le vôtre est tellement bas, pris dans un enclos de cinq ans renouvelables. Mais pourquoi s’attendre à autre chose de votre part ? Vous êtes les produits des institutions et de l’époque qui vous ont fabriqués.

Si vous aviez la chance d’écouter les conversations de comptoir et celles des repas de famille, les pauses café au boulot et les dernières paroles d’apéro… Si vous pouviez voir ce que vous inspirez à tous, urbains, ruraux, ouvriers et cadres, satisfaits et crevards… Ces regards éteints, ces têtes qui se secouent à entendre prononcer vos noms, vous auriez honte. Du moins je vous le souhaite, car c’est qu’il vous resterait encore un microgramme de sincérité. Vous saurez alors à quel point vous faites honte à la France.

Amusez-vous bien.

English

English Español

Español

Où sont passés les corps de nos grands-mères ? Où est passé ce lien intergénérationnel qui passe des mains expertes des mères qui lavent leurs enfants, aux mains douces des jeunes filles qui shampooinent leurs grand-mères ? Ces corps qui rappellent que la beauté se loge ailleurs que dans l’esthétique.

Où sont passés les corps de nos grands-mères ? Où est passé ce lien intergénérationnel qui passe des mains expertes des mères qui lavent leurs enfants, aux mains douces des jeunes filles qui shampooinent leurs grand-mères ? Ces corps qui rappellent que la beauté se loge ailleurs que dans l’esthétique.

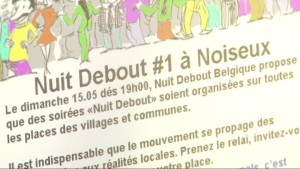

Ici, à 700 mètres d’altitude, pas de mégaphone. Une ou deux pancartes sur la route pour annoncer l’événement, trois tables avec des noms de commission, et puis la grande table, celle où chacun pose un plat qu’il vient de préparer. Jean-Louis Hélène et Marcel s’assurent que la Déclaration des Droits de L’homme accrochée à un fil ne s’envolera pas, préparent les verres et récupèrent les chaises de l’ancienne école. Jean-Louis et Hélène habitent dans la région depuis vint ans. Avant ça, ils naviguaient. Mar

Ici, à 700 mètres d’altitude, pas de mégaphone. Une ou deux pancartes sur la route pour annoncer l’événement, trois tables avec des noms de commission, et puis la grande table, celle où chacun pose un plat qu’il vient de préparer. Jean-Louis Hélène et Marcel s’assurent que la Déclaration des Droits de L’homme accrochée à un fil ne s’envolera pas, préparent les verres et récupèrent les chaises de l’ancienne école. Jean-Louis et Hélène habitent dans la région depuis vint ans. Avant ça, ils naviguaient. Mar

isme, mais on n’a pas idée de l’isolement des gens en campagne. À 18 heures chacun est chez soi devant la télé, et le dimanche chacun dans son carré de jardin. » constate Jean-François Sauvaget, ancien professeur de sport forgé à la politique locale.

isme, mais on n’a pas idée de l’isolement des gens en campagne. À 18 heures chacun est chez soi devant la télé, et le dimanche chacun dans son carré de jardin. » constate Jean-François Sauvaget, ancien professeur de sport forgé à la politique locale.