Abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mouvement Me Too, cri d’alarme de 15 000 scientifiques sur le réchauffement climatique, crise des réfugiés, Brexit, crise en Catalogne, ratification du CETA, cris de colères dans les prisons et dans les maisons de retraite, 5COP21, grèves des cheminots, blocage des universités. Ces événements n’auraient-ils pas un air de famille ? Comme si quelque chose d’essentiel se jouait que nous n’arrivons pas à nommer. Derrière la complexité de chaque phénomène, la même question se pose, patiente et entêtée.

En ce début de millénaire, les conflits autour des frontières, des croyances et des appartenances sont exacerbés. Dans un monde qui exige à chaque individu d’être le consommateur isolé et le producteur interchangeable, nous nous crispons sur des appartenances dont les frontières sont continuellement remises en question. Il est urgent de nous inventer de nouveaux communs. Des récits où s’affirment ce à quoi nous aspirons, ce que nous refusons, un territoire et ses limites, ce que nous considérons digne d’être protégé et transmis. Un commun où l’individu pourrait être relié au-delà des limites physiques, tout en étant ancré dans le réel qu’il habite. Où sa singularité s’exprimerait sans renier son appartenance à quelque chose de plus grand.

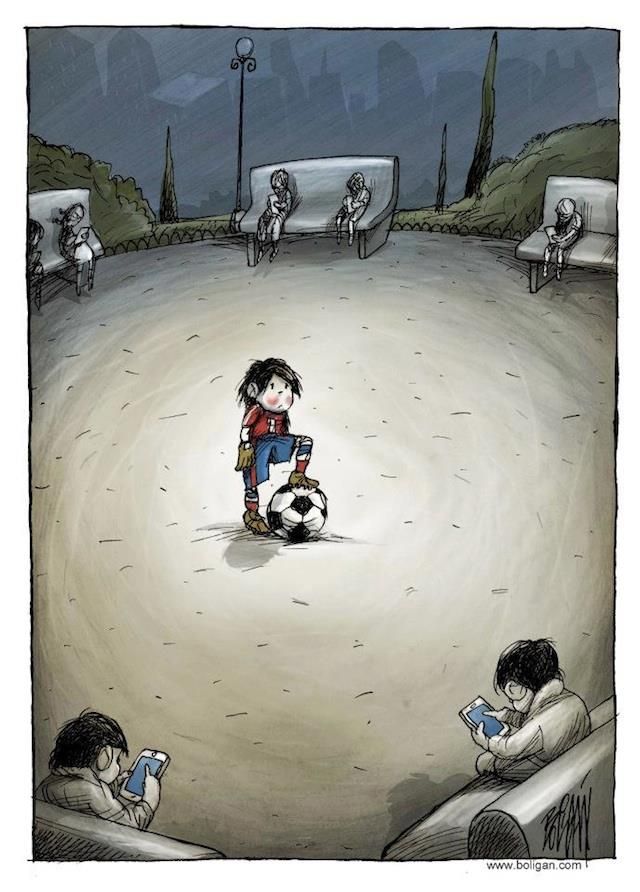

Ce récit émerge dans chaque recoin de la vie sociale, dans ce que nous interdisons à nos enfants, dans l’esthétique de nos parcs, dans nos fêtes, dans notre rapport aux personnes âgées, à la mort, au temps, dans ce qui nous attire et ce qui nous repousse, dans les libertés que nous prenons et celles que nous refusons, dans notre intégration au vivant et notre capacité à nous en détacher. Aujourd’hui, chaque centimètre carré de la société est imbibé de l’injonction de la performance, de la jouissance rapide et reproductible, de l’exacerbation d’un petit moi attaché à rien mais dépendant de tout. Tout ce qui y échappe est appelé résistance ou alternatif. Comment faire en sorte que cette autre manière de penser ne soit plus confinée à la marge ?

Le commun ne se trouve ni dans une pochette surprise ni en sortant du four une recette scrupuleusement suivie. Il émerge de l’imbrication mystérieuse du discours sur le monde et des actes, par un changement de besoins et d’horizons. Nous ne pouvons pas le déterminer en avance, ni dans un manifeste ni dans un slogan, ni en créant un joli réseau pour relier tous ceux qui souhaitent un changement. Pas même à coup d’articles ni de nouveaux médias. Nous ne pouvons que nous débarrasser de ce qui l’empêche d’émerger. Préparer la terre pour qu’elle puisse accueillir un autre horizon. Commençons déjà par nous demander quels sont ces terrains à défricher et ces mauvaises herbes à retirer.

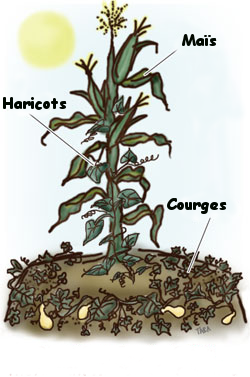

Cultiver la diversité

Le monde de l’hyperconsommation encourage la profusion du même. Partout, les champs de l’imaginaire, de l’information, de la nourriture, de la communication, de la médecine et des matières sont cultivés en monoculture. Nous avons perdu la notion de ce qu’est l’abondance, c’est à dire la jouissance de la diversité des choses. Cultiver la diversité de notre nourriture, de nos relations, des esthétiques, des langages et des points de vue, est le point de départ pour sortir de la monoculture qui fait de nous des utilitaires destinés à ne remplir qu’une seule fonction. La diversité suppose l’adaptation constante aux besoins d’un milieu donné, aux changements sociaux, climatiques, économiques, à la complexité de l’individu. Ceux qui cultivent la diversité dans leur métier, que ce soit en contrôlant chaque étape du processus, en inventant de nouveaux formats dans une même discipline, en combinant des savoir-faires ou en passant d’un métier à l’autre, deviennent autonomes.

Reprendre notre place dans le vivant

Reprendre conscience de notre juste place dans le vivant, ce n’est pas être en béatitude devant la nature le temps d’une promenade, et retourner à son mode de consommation habituel. Ce n’est pas consommer la nature en vacances ou en reportage. C’est, au quotidien, développer l’acuité que chaque geste et chacun de nos choix agit sur le reste du vivant. C’est connaître le lien entre ce que nous mangeons et les abeilles, entre nos allergies et les produits d’entretien que nous utilisons. Reconnaître l’interdépendance entre nous et le reste des êtres vivants, aussi lointains aussi petits et aussi laids soient-ils. Retrouver la certitude des limites des ressources et de notre propre finitude.

Dès lors que je suis conscient de ma participation constante à ce qui m’entoure, je réactualise ma capacité d’agir. Je redeviens puissant. Au lieu de rejeter la responsabilité sur les élites et les grands groupes, j’admets ma part, insignifiante et toute-puissante.

Ma juste place dans le vivant, c’est aussi ma capacité d’en jouir autrement que par la consommation. Admirer, sentir et toucher un paysage, sans ressentir le besoin pressant de cueillir, d’arracher, de collectionner, de photographier. Tirer plaisir de ma participation à un instant, une odeur, une lumière, plutôt que de la possession. Savoir se taire et écouter.

Pour cela, c’est un autre rapport au temps qu’il me faut retrouver. Au temps cyclique des saisons, au temps qui n’est pas une succession de jours identiques qui défilent, mais d’un temps fait de creux, de respirations, d’accélérations, d’étirements. Réintégrer le vide à mon expérience pour m’autoriser à sortir de l’acte utilitaire, et à écouter résonner en moi des souvenirs, des envies, et la simple présence au monde. Troquer une soirée de télévision contre une marche nocturne dans mon quartier, détourner mon trajet de rentrée du travail de quelques minutes sur un banc, être capable de ruminer un livre, un spectacle, un film, une conversation, avant de passer à autre chose. Pour faire émerger d’autres formes de savoir.

La civilisation occidentale a développé un savoir exclusivement basé sur l’esprit. Son intégration au monde de l’information l’a réduit au fait d’ingurgiter des données. Retrouver un savoir de la perception, en réhabilitant le corps comme lieu d’apprentissage et d’expression, à l’école comme dans le monde du travail, nous permettra de retrouver pleinement le sentiment d’habiter le monde, notre quartier, notre profession, notre santé. Mieux s’ancrer pour retrouver ce que nous sommes : des êtres d’esprit et de corps, de représentation et de matière.

Réintégrer le risque

Cet autre rapport au temps suppose de réintégrer un chemin de vie qui ne soit pas en ligne droite. Nous vivons dans une société de l’hypersécurisation. Des enfants qui sont en permanence entourés d’injonctions à faire attention, à ne pas tomber, à ne pas se salir, aux obsessions hygiénistes qui nous rendent plus malades, jusqu’au bon conseil des adultes aux adolescents de suivre une voie sûre plutôt que d’aller vers des domaines inexplorés. Incapables d’envisager un chemin de vie en dehors de l’injonction à devenir un individu économiquement productif, nous projetons sur les plus jeunes des angoisses d’un monde qui ne sera pas celui dans lequel ils vivrons. Nous dénigrons systématiquement l’incertitude que suppose l’exploration. Nous descendons dans la rue pour préserver des droits qu’on nous retire, mais jamais pour en conquérir de nouveaux.

Les expériences en psychologie sociale l’ont montrées : nous privilégions ce que nous connaissons. Entre un mode de vie qui nous aliène mais dont nous connaissons les codes et un mode de vie inconnu qui pourrait nous libérer, nous choisissons ce qui nous est familier. Préférer la certitude de ne pas être à sa place à l’incertitude du lendemain. Quel changement de société peut émerger d’un tel choix ?

Brel audio : « Entre un risque et une certitude, je trouve qu’ils choisissent souvent la prudence. Les infirmes ce sont les hommes prudents. »

Retrouver une communication qui parle

Dans notre société dominée par le visuel, notre communication s’est considérablement appauvrie, submergée par le SMS le tchat et l’image. En rééquilibrant nos modes de communication, en retrouvant les voix et la possibilité de la discussion de long cours, c’est notre rapport aux autres qui pourra changer.

Dans notre société dominée par le visuel, notre communication s’est considérablement appauvrie, submergée par le SMS le tchat et l’image. En rééquilibrant nos modes de communication, en retrouvant les voix et la possibilité de la discussion de long cours, c’est notre rapport aux autres qui pourra changer.

À voir les reportages sur les conditions de travail dans les hôpitaux, les maisons de retraite, l’école, ou le phénomène de burn-out, le manque de communication entre collègues, employés et managers, corps médical et dirigeants d’hôpitaux, professeurs parents et élèves est souvent à la base des incompréhensions et des désarrois. Faire parler ceux qui ne se parlent plus au sein d’une même institution est urgent. Cette nécessité s’étend à tous les groupes qui se fossilisent sur des représentations erronées : les citadins et les ruraux, les habitants des villes et ceux des périphéries, les personnes issues de migrations récentes et celles issues de migrations anciennes, et les générations. Favoriser des liens intergénérationnels en dehors du cercle familial, entre et adolescents et adultes, entre personnes âgées et le reste de la société, est sans doute le premier pas pour décloisonner nos sociétés et pour retrouver une continuité.

Dans la sphère publique, nous devons retrouver un débat qui ne soit pas une mise en spectacle de fausses oppositions, ni un déroulé de communication soigneusement préparée, qui retrouve le temps de la mise en perspective des points de vue, où représentants et citoyens puissent échanger.

Inventer de nouveaux contextes

De nouveaux espaces de communication et de lien social sont à conquérir, pour que le savoir redevienne agissant. Il ne sert pas à grand chose de multiplier les informations et les analyses, si on ne change pas la manière dont elles sont intégrées. Il nous faut réinterroger les formes dans lesquelles passent les contenus, et envisager la pensée, la réflexion, le débat, le spectacle, comme des expériences sociales qui nous permettent d’envisager autrement le monde.

Partout en France, dans les grandes villes comme dans les hameaux, dans les périphéries et les centres, les gens ont soif de se retrouver autrement. De nombreux artistes proposent de nouvelles manières de se réunir loin du divertissement.

Lorsqu’un chanteur conteur propose avant son spectacle sur son expérience chez les Kurdes une rencontre avec une journaliste, et dans le théâtre, une exposition d’un photographe, il nous invite à assimiler dans une même expérience le récit, l’information et l’esthétique. Quand un coach de boxe introduit dans la salle de son club une pièce pour du soutien scolaire, il réconcilie le savoir par le corps et le savoir par l’esprit. Quand une sculpteure va en résidence dans un centre de soin psychiatriques, sur un bateau, dans un couvent, une prison ou une maison de retraite, elle ramène l’art dans des milieux sociaux désertés par la culture. Ces expérimentateurs refont du sport et de l’art des modes d’apprentissage dans l’expérience sociale, et non dans la bulle du divertissement consommé. C’est là que résident les laboratoires pour construire un nouvel individu et énoncer un nouveau nous. Ce n’est qu’à cette condition que nos sociétés pourront envisager d’autres possibles.

English

English Español

Español

[…] Qu’avons-nous fait du commun ? 3/3 Comment rebâtir un commun ? […]

[…] politiques d’avoir une véritable vision du monde, du devenir d’une société et d’un récit commun. Vous nous avez rappelé ce qu’est – ce que devrait être – l’engagement politique : quand […]