Abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mouvement Me Too, cri d’alarme de 15 000 scientifiques sur le réchauffement climatique, crise des réfugiés, Brexit, crise en Catalogne, ratification du CETA, cris de colères dans les prisons et dans les maisons de retraite, COP21, grèves des cheminots, blocage des universités. Ces événements n’auraient-ils pas un air de famille ? Comme si quelque chose d’essentiel se jouait que nous n’arrivons pas à nommer. Derrière la complexité de chaque phénomène, la même question se pose, patiente et entêtée.

Nous savons ce que nous rejetons. Savons-nous ce que nous voulons ?

COP21 mais signature du CETA, abandon du projet de Notre Dame des Landes mais projet d’enfouissement de déchets radioactifs dans la Meuse[1], inquiétudes devant le Brexit mais incapacité à repenser un projet européen qui préserve les citoyens avant les intérêts des multinationales, débats sur la laïcité et la liberté d’expression réinterrogeant sans cesse ce qu’est notre nation, tâtonnements pour changer l’école sans interroger les fondements de l’éducation, cris mal entendus des personnes œuvrant dans les services publics, cris coincés dans la gorge des paysans qui se suicident… Notre modèle de société est continuellement mis en question dans des crises de plus en plus aigües.

Partout, ici et ailleurs, le modèle néolibéral s’essouffle, emportant sur son passage les rêves, le fruit d’années de travail et la dignité de ceux qu’il broie. Le rejet de ce modèle se fait de plus en plus entendre. Le spectre des réactions est large : expérimenter des modèles alternatifs à échelle locale, brandir le modèle nationaliste, rejeter les élites traditionnelles et les remplacer par des trompe-l’œil, attendre que le changement vienne d’en haut. De l’élection de Donald Trump à celle d’Emmanuel Macron, la question du changement de nos modèles de société se pose jusqu’au sommet de la hiérarchie : sommes-nous dans une rupture ou dans une continuité déguisée ? Comment retrouver notre puissance d’agir en tant que citoyens sans se donner le temps d’envisager un autre modèle de société ?

Nous savons ce que nous rejetons. Mais savons-nous seulement ce que nous voulons ? Face à la menace de leur désintégration, les sociétés ont toujours su se projeter, dans le réel et dans l’imaginaire, en édifiant des monuments, en inventant de nouveaux récits, en conquérant de nouveaux territoires géographiques et imaginaires. C’est quand il se sent en danger que l’être humain se met à inventer.

La culture néolibérale et son individualisme consommateur sont ébranlés dans leurs fondements par des menaces d’ordre environnemental, technologique et social. Le dérèglement climatique et disparition de la biodiversité, le développement opaque de l’intelligence artificielle, les démocratures et le terrorisme nous obligent à envisager le changement ou notre disparition.

Sommes-nous à la fin de notre civilisation ? Assistons-nous au grand effondrement ? Le sujet revient régulièrement dans la presse. La question de savoir si nous avons les outils pour penser et expérimenter d’autres modèles est réservée à la presse spécialisée et des courants qu’on appelle alternatifs.

Sommes-nous à la fin de notre civilisation ? Assistons-nous au grand effondrement ? Le sujet revient régulièrement dans la presse. La question de savoir si nous avons les outils pour penser et expérimenter d’autres modèles est réservée à la presse spécialisée et des courants qu’on appelle alternatifs.

Retrouver un récit à chaque étage de notre expérience

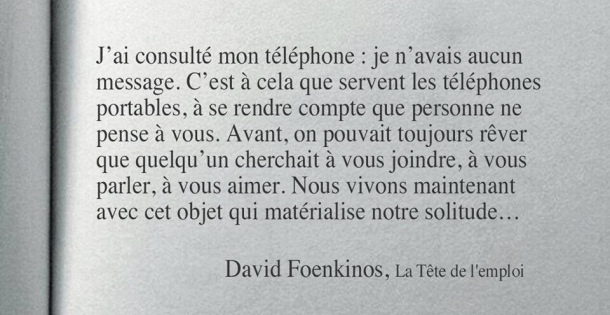

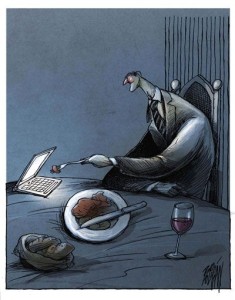

Nous vivons un moment schizophrénique où, tout en énonçant la possibilité de notre fin, nous continuons à vivre comme si notre culture était immortelle. Les changements s’envisagent par bribes et par secteurs, à coup de mesures médiatisées ou de petits gestes qui donnent bonne conscience. Nous nous mettons à recycler, mais pas les petits emballages, c’est trop compliqué. Nous nous mettons à acheter bio, mais continuons à manger des tomates en hiver, juste pour agrémenter la salade. Nous supprimons les sections L S et ES tout en continuant à propager l’idée que les voies professionnelles sont réservées aux perdants de l’école. Nous consommons du lait végétal de la même manière que du lait animal sans les diversifier. Nous critiquons à juste titre les conditions dans les maisons de retraite, sans remettre en question la segmentation de nos sociétés où les personnes âgées et les enfants sont maintenus dans un univers clos. Nous oublions d’interroger les fondements d’une société où l’économie, le social, le politique, l’éducation, l’information, l’art, la santé, l’information, sont interdépendants. Chaque sphère produit le récit de ce que nous sommes.

Comment envisager ce récit sans redéfinir notre rapport au monde ? Un rapport qu’il faudrait pouvoir articuler à chaque échelle de notre appartenance : territoriale, culturelle, historique, politique, linguistique, et notre appartenance plus large à l’humanité et au vivant.

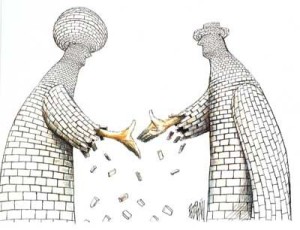

Les grands mythes des années soixante et celui de l’homme providentiel ont disparu. Le capitalisme consumériste n’a pas tenu ses promesses. En pleine crise de la représentation, comment envisager un horizon commun sans personne pour l’incarner ? Le commun reste le grand absent des débats publics. Comment discuter de réformes de la SNCF si nous oublions de définir ce qu’est un service public ? Le transport, l’hôpital, l’université, sont aujourd’hui gérés comme des entreprises. Derrière chaque question de société – immigration, interventions armées, PMA – la question du commun se profile, mais n’est jamais abordée. Quelle société voulons-nous être ? C’est à dire comment voulons-nous que nos vies individuelles s’agencent avec ce qui nous entoure – espaces publics, voisins, enfants, environnement, villes, personnes âgées, technologie ?

Prisonniers d’une vision à court terme, embrigadés dans l’idéologie de la croissance et dans la priorité donnée à la santé économique, les dirigeants politiques ont abandonné l’idée de nous offrir une vision de ce que nous sommes. À bien regarder ce que nous faisons du commun dans notre quotidien, nous avons peut-être les dirigeants politiques que nous méritons.

Poser autrement les questions

Dans les gestes les plus insignifiants de notre quotidien, dans les scènes les plus banales, l’individualisme consumériste et la culture du conflit écrasent la construction d’un commun. Car la consommation n’est pas le simple fait d’acheter des produits matériels, elle est une manière d’être au monde. On peut consommer un paysage, une randonnée, un spectacle, dès lors qu’on la traite comme un bien dont on jouit et dont on sort sans en être changé. Citons seulement un miroir, peut-être le plus intransigeant de notre société, l’école. Cette école qui assujettit le verbe apprendre à l’évaluation, et le verbe réussir à la performance, qui arrache le travail à l’émerveillement et l’effort à la jouissance. Au bout de ce chemin, la question qui est posée aux lycéens : Qu’est-ce que tu veux faire ? a perdu tout l’enthousiasme qu’elle portait quand on la lui posait à l’âge de cinq ans. Quand un élève lève la main pour demander : « Est-ce que ce sera à l’examen ? » et ne note que ce qui sera susceptible de lui apporter une bonne note, quand un enfant se voit promettre une récompense achetée s’il travaille bien, qu’on ne s’étonne pas si une fois adultes, nous continuons à fonctionner sur la peur, la récompense, et l’obsession de l’utilité performante.

3’54-4’58 : «La division est une opération destinée à faucher un maximum aux autres.»

6’08- «Savoir…il faut que ce mot clignote dans vos yeux. Ça fait des milliers d’années que les hommes cravachent, c’est pas maintenant qu’on va laisser tomber»

Poser les bonnes questions

Les questions qu’une société se pose sur elle-même en disent plus long que ce qu’elle affirme. Dans la question Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? nous mettons l’individu en devenir face à son seul désir, isolé et exclusif. Nous ne demandons pas À quoi veux-tu participer ? ce qui l’inviterait à penser le lien entre son activité et la construction d’un commun. Ni Comment veux-tu vivre ? ce qui déplacerait l’attention sur la manière dont on mène une action plutôt que sur la production d’un résultat. Nous ne le préparons pas à envisager le geste qu’il imprimera dans le monde. (La suite de cet article à lire prochainement)

Sarah Roubato a publié :

Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander directement chez l’éditeur.

Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander directement chez l’éditeur.

Cliquez ici pour commander le livre (6.50 euros)

[1] https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/26/2692404-meuse-derniere-demeure-pour-dechets-radioactifs.html

Français

Français English

English

La culture se pose aussi dans l’appréciation du bon. S’il était possible d’envisager que ceux qui boycottent le Nutella ont autant envie de sucre et de gras que ceux qui en mangent, alors on pourra parler de l’éducation au goût. Car le goût s’apprend et se réapprend, comme l’oreille musicale ou l’appréciation du sport. Ceux qui détestaient faire du sport et qui s’y sont mis le savent : plus on en fait plus on l’apprécie. De même pour le goût : en mangeant des produits de qualité, le corps réajuste ses besoins. Il finit par rejeter naturellement les produits industriels et les éléments chimiques, comme lorsqu’on passe du temps en montagne et qu’on revient en ville, on trouve que ça pue. Qui retrouve le vrai goût de la noisette, du chocolat, du sucre non raffiné, découvre alors des sensations de gras et de sucre bien plus intenses que celles fournies par les produits industriels. Ce qui semblait être une privation devient alors un plaisir décuplé. Dès lors, le corps est plus rapidement rassasié et n’en demande pas autant. Ce processus est un changement dont peuvent témoigner tous ceux qui l’ont expérimenté, et qui furent, eux aussi, de grands fans de Nutella, et qui restent de grands gourmands. Encore faut-il ôter les étiquettes qui pèsent sur ces discussions.

La culture se pose aussi dans l’appréciation du bon. S’il était possible d’envisager que ceux qui boycottent le Nutella ont autant envie de sucre et de gras que ceux qui en mangent, alors on pourra parler de l’éducation au goût. Car le goût s’apprend et se réapprend, comme l’oreille musicale ou l’appréciation du sport. Ceux qui détestaient faire du sport et qui s’y sont mis le savent : plus on en fait plus on l’apprécie. De même pour le goût : en mangeant des produits de qualité, le corps réajuste ses besoins. Il finit par rejeter naturellement les produits industriels et les éléments chimiques, comme lorsqu’on passe du temps en montagne et qu’on revient en ville, on trouve que ça pue. Qui retrouve le vrai goût de la noisette, du chocolat, du sucre non raffiné, découvre alors des sensations de gras et de sucre bien plus intenses que celles fournies par les produits industriels. Ce qui semblait être une privation devient alors un plaisir décuplé. Dès lors, le corps est plus rapidement rassasié et n’en demande pas autant. Ce processus est un changement dont peuvent témoigner tous ceux qui l’ont expérimenté, et qui furent, eux aussi, de grands fans de Nutella, et qui restent de grands gourmands. Encore faut-il ôter les étiquettes qui pèsent sur ces discussions.

Voilà quelques temps déjà que tu nous connais. Il y a un peu plus d’un an, tu fus un million et demi en trois jours à lire une lettre postée sur Mediapart. Depuis, tu es des centaines à écrire à Sarah. Tes messages lui rappellent que oui, il faut continuer, s’accrocher, que ça a du sens, que quelque chose bouillonne. Parfois, ces conversations par écrans interposés sont le prélude de rencontres, et nous nous retrouvons quelques semaines plus tard dans un café, une bibliothèque, un théâtre d’un coin de France, à parler de la société que nous voulons construire, de nos peurs, de nos défis, de nos envies. À tous les passeurs qui permettent ces rencontres, merci.

Voilà quelques temps déjà que tu nous connais. Il y a un peu plus d’un an, tu fus un million et demi en trois jours à lire une lettre postée sur Mediapart. Depuis, tu es des centaines à écrire à Sarah. Tes messages lui rappellent que oui, il faut continuer, s’accrocher, que ça a du sens, que quelque chose bouillonne. Parfois, ces conversations par écrans interposés sont le prélude de rencontres, et nous nous retrouvons quelques semaines plus tard dans un café, une bibliothèque, un théâtre d’un coin de France, à parler de la société que nous voulons construire, de nos peurs, de nos défis, de nos envies. À tous les passeurs qui permettent ces rencontres, merci.