« Avoue que pendant des siècles tu t’es rincé l’œil. Ces poitrines qui rebondissent au-dessus de toi, ces bras vigoureux qui battent et tordent et pressent le linge. Et les bavardages, les ragots, les secrets…Tu as été pour les femmes un défouloir, un lieu de rêverie, un point de renseignement, un confessionnal, un tribunal. Tout ce qui étouffait venait se dégourdir chez toi. L’ennui, les chansons, les cris des mômes, les promesses des futurs amants. Les médisances et les confidences. C’était les mots bruts, sans mise en scène. Ceux qu’on ne lâche qu’à mi-voix, avec un regard en coin. Les regards qui s’évitent et ceux qui se cherchent. La bretelle qu’on replace et le sang qui monte aux joues quand on répond « Bonjour » à celui qui passe. Les gosses impatients qui tirent sur la jupe, les services qui se rendent et les comptes qui se règlent. L’humain, on peut dire que tu t’y es frotté. Tu as respiré son linge sale. Le sang des premières règles ou de la nuit de noces qu’on exhibe, et le sang qu’on cache, quand cinq mômes, ça suffit. Les fluides des naissances et des maladies, les draps du grand-père qu’on a veillé et ceux que le mari a déserté. Les linges pour laver le sol, pour panser les plaies, pour moucher les gosses, pour envelopper les agneaux. » Lettre au Lavoir, inédit

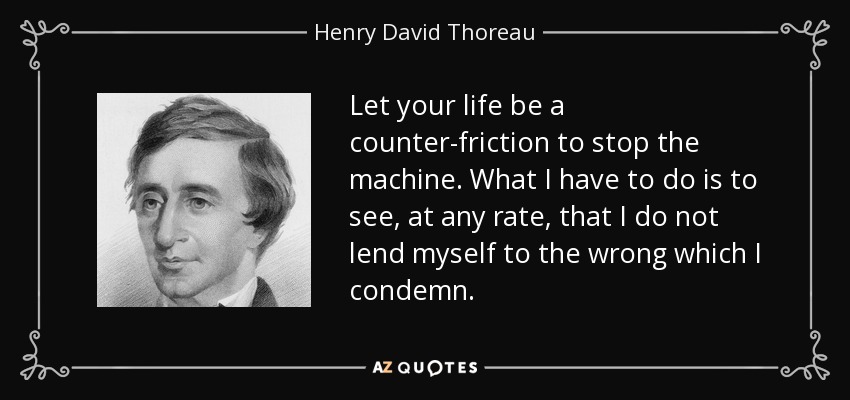

Un après-midi je descends au village et je croise un monsieur qui m’arrête tout de suite. « Ah ! C’est vous le texte sur les lavoirs ! C’était magnifique ! Merci, vous avez tellement décrit ce que c’était… et vous n’avez pas connu ce temps-là… c’est parce que vous êtes une femme ! » Je le remercie, mais je lui dis que non, ce n’est pas parce que je suis une femme. Il insiste. Il croit me faire plaisir. Je lui dis que personne n’a mieux décrit les lavoirs qu’Émile Zola. « Ah non… ». Je laisse filer. Je lui souris comme à un grand-père qui vient de dire une énormité mais à qui on n’en veut pas, parce qu’il est trop tard et qu’il serait inutile d’essayer de casser une vision du monde sur laquelle il a bâti toute sa vie.

Je retourne à mes affaires et je rentre. Un goût gênant entre les lèvres. La phrase me reste. « C’est parce que vous êtes une femme… » J’allume la radio. Débat sur l’écologie. Une femme sur le plateau, pour parler de l’éco-féminisme. Un homme pour parler de l’écologie tout court. Je zappe. Débat sur l’Afghanistan. Quatre invités : trois hommes pour parler de rapports de pouvoir, d’économie, de religion. Une femme pour parler… des femmes. J’éteins. Je retourne à mon livre sonore. Je vais bientôt le finir. Pour le prochain, je veux un Zola. Mais il faut trouver la voix qui va me laisser seule avec le texte. Je fouille : Germinal (les mines) La Débâcle (sur l’armée), le Docteur Pascal (sur la science) : lus par des hommes. Au Bonheur des Dames (sur la mode) Thérèse Raquin (sur le couple) Le Rêve (sur l’adolescence) : lus par des femmes. J’éteins tout, et je retourne à mes carnets, à ma guitare, à mon piano. Eux s’en fichent que je sois une femme.

Je ne suis pas une femme qui écrit. Je suis une femme ET j’écris. J’écris comme souffle, comme regard, comme soif. Le regard que je porte sur un lavoir et sur le monde n’a pas de sexe. Je ne décris pas bien les femmes au lavoir parce que je suis une femme. Je décris tout aussi bien ou tout aussi mal des ouvriers sur un chantier. Et puis, les femmes n’étaient qu’une partie de ce texte sur les lavoirs. Ce qui m’émeut le plus dans un lavoir, c’est que c’est un lieu de parole devenu silencieux. J’ai la chance d’aller chercher de l’eau dans un lavoir magnifique. La doyenne du hameau où il se trouve y a bu pendant plus de quatre-vingt dix ans. Depuis deux ans elle est descendue vivre au village. Je suis seule aujourd’hui à boire cette eau. Pourtant un voisin entretient toujours le lavoir, nettoie l’eau au râteau, débroussaille tout autour. Il le fait pou rien, pour le plaisir, pour la mémoire peut-être. J’ai bien l’eau courante. Mais deux fois par semaine on vient me mettre quatre pastilles de clore dans le bassin. Les agents m’ont expliqué qu’avant, ils adaptaient la quantité en fonction de chaque situation, mais depuis qu’ils avaient créé les Com de Com, tout se décide ailleurs, et on leur impose la même quantité pour tout le monde, que l’eau arrive directement d’une source voisine ou passe par trois vallées. Tant pis. Ou tant mieux. Deux fois par semaine j’ai rendez-vous avec cet écrin d’immobilité et de silence. Un bâtiment inutile qui accueille tout ce qu’on veut bien y déposer. Les envies, les rêves, les regrets. Les prières.

L’eau et la pierre ensemble m’ont toujours apporté la paix. Les petits ponts au-dessus des ruisseaux, la mer qui claque sur les rochers, la goutte d’eau de la stalactite qui creuse la roche. Partout où se rencontrent l’eau et la pierre, quelque chose se dépose et lutte en même temps. Voilà de quoi, surtout, j’ai parlé dans cette lettre au lavoir. Mais comme avec la plupart des textes que j’écris, les lecteurs me renvoient à autre chose. À ce que eux souhaitent y lire et ce dont on parle déjà ailleurs.

Être femme est un élément de ce que je suis. Pas plus important que le fait que je sois moitié canadienne ou que sois issue d’une petite classe moyenne vivant en HLM. Je n’écris pas avec ce que je suis ni avec d’où je viens. J’écris avec ce que j’espère, avec ce que je refuse, avec ce dont je me suis libérée. Et tout cela vient de quelque part, oui, mais d’un quelque part trempé dans mes expériences, baigné dans le jus de ma personnalité, de mon exception, de tout ce qui en moi sort de ce qu’on m’a assigné.

Barbara disait : « Je suis une femme qui chante. ». Dire « Je ne suis pas une femme qui écrit » ça n’est pas acceptable aujourd’hui. C’est trahir la cause, c’est accepter le patriarcat dominant, c’est renier sa féminité. Rien à faire. Pourtant je le dis, et même, j’en ai fait le titre de cette série de textes. C’est une petite vérité qui ne demande que sa place à la table où les voix fortes d’un certain féminisme nous disent que seules les femmes peuvent bien parler des femmes, comme beaucoup dans les milieux antiracistes disent que seules les personnes « racisées » peuvent bien parler d’esclavage ou de discriminations. Moi-même un jour, j’ai appris que j’étais racisée.

Je travaillais depuis plusieurs jours avec des personnes dans un média bénévole, et ils se trouvaient très gênés car ils n’avaient pas de personne « racisée » pour venir parler du post-esclavagisme. L’une de ces personnes échangeait avec moi depuis plus d’un an, sans jamais m’avoir vue. Soudain quand la caméra s’est allumée, soulagement général : ouf ! Moi j’étais racisée puisque j’avais « des origines ». J’avais soudain plus de légitimité à parler d’un sujet que je n’ai pas travaillé plus que d’autres qui s’y connaissaient bien plus que moi mais qui avaient le malheur d’avoir la peau trop blanche.

Je ne lis pas James Baldwin parce qu’il est Noir et parle des Noirs. Je le lis parce qu’en parlant des Noirs il me parle d’humanité, de domination, et des rapports de force dans une société. Parce qu’il sait m’en parler pour que ça me travaille, moi qui ne suis pas Noire. Voilà le travail de l’écrivain. Parler si bien d’une situation particulière qu’elle résonne dans son universalité. Personne ne m’a raconté la solitude épouvantée d’une misérable fille-mère au 19ème siècle comme cet homme, bourgeois et blanc qui s’appelait Victor Hugo.

**

Je finis ces lignes dans un garage où j’attends ma voiture. Le patron m’a laissé son bureau. La cigarette au bec, la radio que plus personne n’écoute, la fraternité muette des hommes qui n’ont pas besoin de parler pour se dire les choses. Abrités du reste monde dans ce refuge où ils refont marcher ce qui ne marche pas. Ici, les choses ont du sens. La machine c’est logique. Tu lui dis quelque chose elle le fait. Si elle a quelque chose de travers tu cherches et tu finis par trouver. Tout le contraire des humains. Mais je m’arrête là, car un homme saura sans doute mieux décrire ce monde que moi, puisque je ne suis qu’une femme qui écrit.

Crédits sonores du podcast :

Marion Cousineau

« Tango in the Dark » Ballian de Moulle

« Slow moves » Sirus Music

James Baldwin, interviews divers

« Les Misérables » François Christophe, France Culture

« Le Sommeil » de Barbara interprété par Sarah Roubato

English

English Español

Español