Raconter ceux qui, sur tous les continents, se font bouffer par la marche du monde. Des individus, des communautés et des peuples qui tentent de rester debout. Qui disparaissent sous la construction d’un barrage, sous le patriarcat, sous l’indifférence, sous la pression de la loi du marché ou sous l’habitude. Voilà ce que j’ai essayé de faire dans Enfants du même brouillard.

Cette oeuvre de 54 minutes (vous pouvez l’écouter en petites scènes de 3 à 8 minutes !)

… a mis plus d’un an à se réaliser

… est la première chance donnée à des textes issus d’un manuscrit écrit il y a 8 ans

… a nécessité quelques voyages des Pyrénées à Bruxelles

… a accueilli les voix d’une vingtaine de personnes sur 5 continents

… a réuni mes trois pratiques artistiques : l’écriture, la musique et le théâtre

… a été le berceau d’une véritable authentique et puissante rencontre.

Comme il y a toujours tant d’histoires derrière une histoire, j’ai décidé de vous les raconter ici. Vous aurez peut-être envie d’abord d’écouter. ensuite de lire, ou l’inverse. Vous aurez peut-être envie d’écouter d’un coup les 54 minutes d’histoires qui s’enchaînent, se répondent et se contrastent, ou bien de les écouter une par une dans l’ordre que vous voulez. Alors les voici.

D’abord, une rencontre : celle qui posait les bonnes questions

Environ un dixième de ce que je crée est publié. Neuf projets sur dix sont refusés. Je passe plus de temps à frapper à la porte d’éditeurs, de diffuseurs ou de salles de spectacles, qu’à créer. Il y a un peu plus d’un an, j’envoyais une de ces bouteilles à la mer. L’une à la France, l’autre à la Belgique. C’est la Belgique qui a répondu présente, et une femme – Pascale Tison – encore debout sur un rocher de plus en plus isolé dans le monde de la radio, où on continue à fabriquer du son comme un artisanat, et à enregistrer des vrais sons en situation.

Ce n’est pas du tout avec Enfants du même brouillard que j’avais postulé, mais avec les lettres des 15-25 ans que je récoltais dans le média Lettres d’une génération que j’avais créé pendant le confinement, et qui a dû s’arrêter. Sur le chemin menant au grand immeuble de la RTBF, je me dis : « Sarah, ferme ta gueule, fais ce qu’on te dit, au moins tu auras un pied là, et après tu pourras proposer tes créations. » Je n’avais pas anticipé qui j’allais rencontrer.

Nous voici dans son bureau encombré de cd, clés usb et projets. Au lieu de parler du projet, elle m’interroge sur moi, mon parcours, ma démarche artistique. Puis elle me dit « Bon, je n’ai pas lu ton projet… c’est quoi ? » Je me dis intérieurement « Et ben, nous v’là bien. », et je lui explique. Elle me fixe avec le regard franc et l’autorité posée de ceux qui savent ce qu’ils font, et me dit :

« Non, moi quand je t’écoute, ce sont tes textes que j’ai envie d’enregistrer. Tu en as ? »

Hein, que… quoi ?! Je bafouille, j’ai du mal à en croire mes oreilles.

Le lendemain, je lui envoie deux propositions. Une première avec des textes qui ont déjà bien vécu dans mes spectacles et créations sonores. avec une thématique qui plaît au grand public. Et la seconde, que je balance presque par-dessus bord, de textes issus d’un manuscrit moult fois refusé par les éditeurs. Elle adore le premier, mais me demande :

« Toi comment tu te sens par rapport à ces propositions ? »

Cette question, on ne me l’avait jamais posée. Je lui réponds que je suis très en confiance sur la première, car je connais bien ces textes, je les ai eu en bouche à chaque spectacle, ils ont eu le temps de mûrir au contact du public. Je sais que certains plaisent systématiquement beaucoup. La deuxième m’excite davantage et me fait peur, car ces textes ne sont jamais sortis de mon ordinateur, sauf pour aller sur ceux d’éditeurs qui m’ont toujours répondu que l’écriture est très puissante, mais que ce n’est pas du roman et qu’il faut trouver une histoire qui relie tous ces textes, qui par ailleurs sont « trop durs ». Immédiatement, absolument certaine d’elle, elle me dit : « La deuxième ! ».

Du reportage à la création

Parfois c’est quelques secondes dans un reportage, qui restent dans la rétine et dans l’oreille. Une phrase, un plan, qui ne me quittent pas. Il faut s’y arrêter, ne pas « passer ». Le déplier. Le plonger dans un bain artistique, pour révéler à quel point ce cri, ces larmes, ce silence, contiennent tout de notre société. Que dans la voix de cette mère, on retrouve la nôtre. Que dans les pas de cet homme, on entende ceux de notre voisin.

Autour de ce détail, il faut aller chercher les éléments précis du contexte. Et puis fabriquer des personnages, faire se rencontrer des animaux et des humains, déposer des objets dans cette scène qui résument à eux seuls toute la situation. J’ai imaginé l’épicière de la ville chinoise qui essaye d’écouler sa marchandise avant que la ville soit complètement détruite, l’aquarium où nagent les poissons dans le même sens que les réfugiés, les chevaux qui prennent le chemin de la montagne qu’ils connaissent depuis des générations, le genou enfoncé dans le dos du migrant sur l’embarcation, la larme de la mère autochtone sur la route où sa fille a disparu qui trace une route sur sa joue, le petit paquet d’étoiles que la fillette mariée de force cherche, la taille de la main de son mari sur son petit bras, les commentaires de la voisine du disparu volontaire.

C’est ça, le travail de l’artiste : trouver ce point où le réel – ce qui arrive – rencontre la vérité – ce qui à travers le réel se manifeste. Fabriquer des réalités de façon artificielle pour faire entendre ce qui se joue de nos sociétés, de la condition humaine, au-delà des situations particulières que décrivent les reportages.

Avoir le droit d’être exigeant

Je viens d’un milieu où on m’a inculqué une notion qui aujourd’hui fait lever bien des yeux au ciel : que l’exigence, c’est l’amour de ce qu’on fait. Exigence à préparer un plat, à faire un cadeau surprise, à se remettre au sport ou à exercer son métier. Dans cette vision, le travail n’est pas ce qui aliène. Qu’il soit rémunéré ou non, il est ce qui engendre plaisir, découverte et joie de partager.

Pourtant, dans les contextes où j’ai jusqu’ici tenté d’exercer mon métier, cette exigence n’a jamais été accueillie. « Ça va, c’est bon ! », « Qu’est-ce que tu te prends la tête ! » « T’es chiante quand même ! » Auprès de l’équipe de Pascale Tison, je n’étais plus la seule qui demandait plus, qui essayait d’aller ailleurs, qui insistait, qui était prête à recommencer trois, quatre, dix fois si besoin ou à refaire tout un voyage pour ré-enregistrer quelques minutes. « Les chevaux j’aimerais bien les entendre plus, c’est trop précipité. La sirène du bateau, elle doit finir juste avant le moteur, pas en même temps et pas après. Arrête la musique juste après le mot inaperçu. Fais attention que les silences ne soient pas de la même durée, sinon ça fait mécanique et trop lourd. »

Quoi d’autre que le plaisir et l’amour de ce qu’on fait peut porter des personnes à passer autant d’heures, de jours et de semaines à « se prendre la tête » pour 54 minutes de son qu’une poignée de personnes écoutera ?

Les heures derrière les secondes, les questions derrière les choix

Comment sonnera la mer des migrants ? Pas la mer agitée dans une tempête, pas la mer plate non plus… la mer de nuit, pas la mer de jour ! Comment faire exister le hangar vide du paysan ? Comment sonnent les pantoufles des personnes âgées dans une maison de retraite ? Comment faire entendre le silence des chambres ?

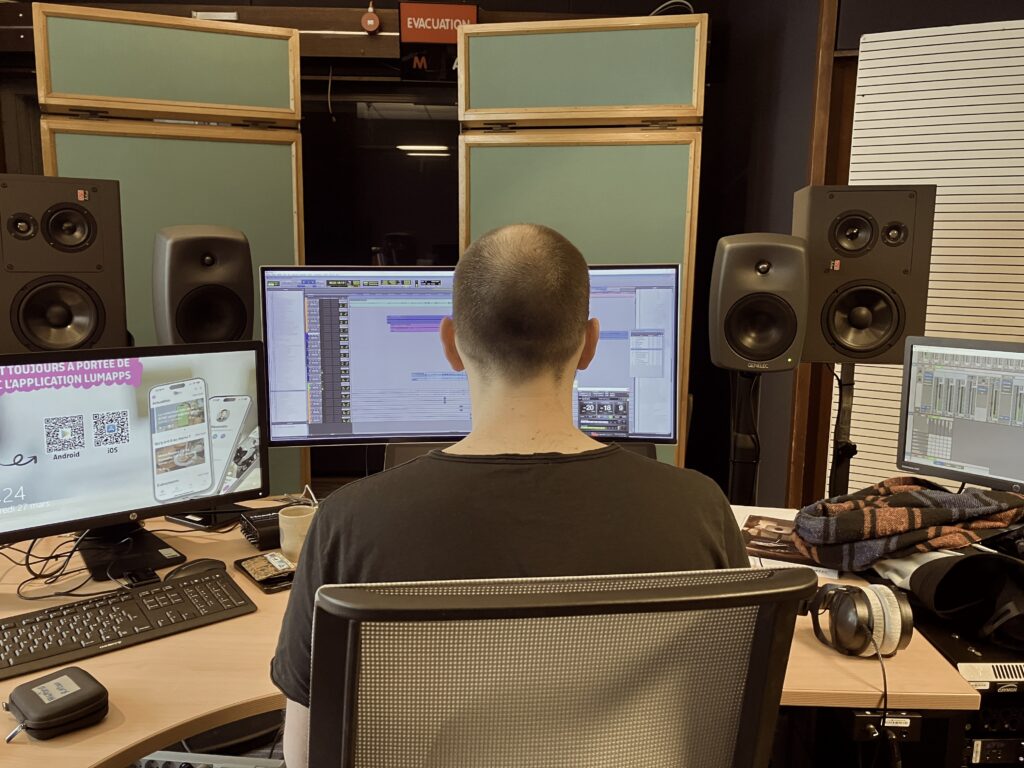

L’art, c’est le travail effacé par le travail, disait le Circassien Alexis Grüss. Il m’est arrivé de passer 10 heures pour créer 10 secondes d’ambiance. Au studio, alors que nous avons mis le turbo pour mixer quatre histoires en une journée, le lendemain, nous mettons huit heures sur une seule histoire.

Quelle musique utiliser pour que la fillette mariée de force ne soit d’aucun pays en particulier, donc de tous à la fois ? Est-ce que la voix de la femme doit être emportée par le barrage de Chine et disparaître, ou bien résister et qu’on continue à l’entendre ? Est-ce que les camions qui passent et repassent doivent être chacun différent ou qu’on ait l’impression que le même camion passe et repasse ? Des choix qui ne s’entendent pas, des choix qui changent tout… le travail effacé par le travail.

Travailler avec les comédiens

Le plus beau sentiment qu’un écrivain puisse éprouver, c’est quand son texte ne lui appartient plus. Quand il s’incarne dans une voix, un corps, un regard. Il s’en va là où on ne pensait pas qu’il pouvait aller, et pourtant toute sa vérité est bien là.

Dans le studio, le comédien enfile ses lunettes, s’approche et me dit : « Ah, tu sais, ici j’ai pensé… Et tu crois pas que ce personnage… » Derrière, la comédienne, écouteurs dans les oreilles, fait les cent pas en répétant des extraits qu’elle a enregistrés. Mes grands yeux ont dû doubler de volume. Ça y est, ces histoires enfin vont exister, dans les voix de Philippe Drecq et Delphine Gardin.

Je n’ai jamais bien compris le refus de beaucoup de créateurs que qui que ce soit vienne toucher à leur création, fassent des suggestions, l’interprètent. Pour moi, c’est le contraire. Les mots ne font que passer à travers moi, et ce n’est que quand ils retournent aux autres, que le geste est vraiment fini / que le travail est vraiment achevé. Que quelqu’un propose un changement, ce n’est pas une offense à l’oeuvre, c’est au contraire l’honorer.

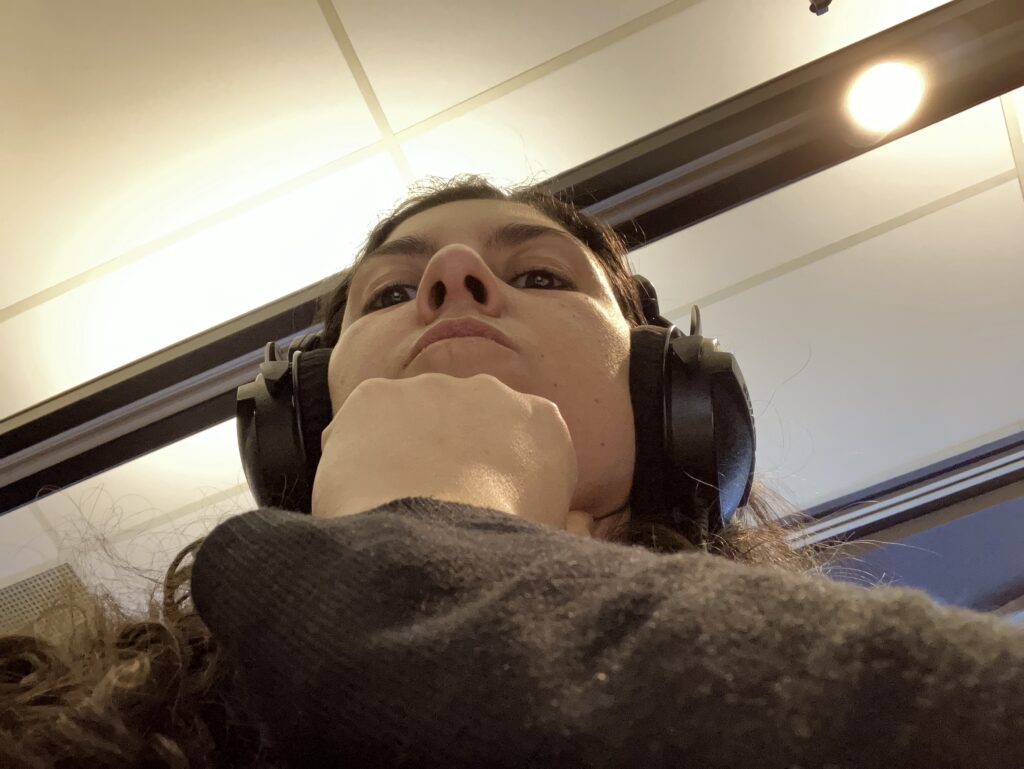

L’enregistrement dure la journée entière. Je me découvre très à l’aise à la direction de comédiens. Je les laisse aller là où ils vont d’instinct, et puis je glisse : « Essaye de le refaire sans jugement. La fillette qui va se marier, pour elle, c’est normal, c’est son monde. Elle ne crie pas à l’injustice, elle accepte, et elle cherche juste une petite porte de sortie pour respirer. ». « C’est super, mais tire tes chevaux, là on en met des tonnes. » Et derrière moi dans le studio, une oreille attentive interrompt parfois : « Attention tu as fait un clic de langue, refais cette phrase. Ravale ta salive là il y en a trop. »

Le réalisme poétique

Ces histoires reprennent des éléments documentés de reportages, et les sons d’ambiance sont très précis pour recréer au plus près du réel ce qu’est l’ambiance d’une salle d’appel publicitaire, une intervention de police dans une ville américaine, ou les bruits d’une maison de retraite. Et pourtant, deux migrants dialoguent en parlant parlent deux langues différentes, des voix ricanent dans l’oreille d’un homme seul dans sa voiture prêt à tout quitter, une voix chante un gospel pendant qu’on entend le cri de la compagne de l’homme tué par un policier, tout ça dans le rythme des coups de pioche des chain prisoners afro-américains. Rien de réaliste à tout ça. Le son me permet de faire coexister ce qui se passe dans la scène que je raconte, ce qui se passe dans la tête d’un personnage, et ce qui se joue au-delà de son histoire, C’est ce que j’appelle le réalisme poétique. Quand les migrants crient l’un après l’autre le mot terre dans 7 langues différentes, il n’y a rien de réel. Ils ne sont pas là pour parler d’un bateau mais pour approcher d’une vérité. Pour faire toucher, au-delà des histoires particulières, la condition de tous les migrants. Pour que ce bateau vous parle de tous les bateaux, mais aussi de toutes les traversées des montagnes et des déserts de tous ceux qui partent pour trouver une vie meilleure.

Parfois, un petit son va nous permettre de changer de perspective. Le bruit d’une cigarette qu’on tire, et nous voilà à nouveau avec la femme de l’homme qui décide de partir. Un crachat, et on passe de la foule qui déménage de la ville chinoise, à l’échelle de deux hommes qui parlent. Parfois, c’est un son qui dicte l’histoire.Dans la maison de retraite, le personnage arrive devant un piano muet. Pour que le piano qu’on va entendre soit bien le piano de la pièce, il faut qu’on puisse y entrer avec le personnage. Alors on se met à chercher l’enchaînement : piano qui s’entend de derrière la porte, porte qui s’ouvre, bruits de pas qui avancent, piano qui s’amplifie, pas qui s’arrêtent pour écouter. À la fin le piano revient, mais impossible de trouver le morceau que je veux joué par un vieux piano. Alors je dis à l’ingé son : « On va le sortir de la pièce, et on va en faire un piano universel qui parle à tout le monde ».

Un matin, l’ingé son me dit : « Encore des bruits de pas ! » C’est vrai… je n’avais pas remarqué. J’ai beaucoup utilisé les bruits de pas. Les pas qui pataugent dans la boue des exilés forcés en Chine, les talons des employés d’une grande entreprise, les feuilles qui craquent sous les pas du paysan, les pantoufles des personnes âgées en maison de retraite. Des pas symboles d’une condition, d’une solitude, d’un enfermement, d’un rapport au monde… l’obsession peut-être de l’artiste qui arpente les pays pour raconter le mode.

Si vous me voyez dos voûté et cou tendu devant l’écran d’ordinateur, l’image n’est pas aussi poétique que si j’étais penchée sur ma guitare. Pourtant, c’est la même mystérieuse magie qui a lieu sur ces lignes d’ondes. Les camions qui passent sur la route des larmes, comme une percussion qui marque la violence qui se répète à l’encontre des peuples autochtones. Les coups de pioche des chainworkers afroaméricains enfoncent dans le sol tous les hommes tombés sur le goudron sous les balles des policiers. Les bruits de pas dans la boue des habitants forcés de quitter leur ville en Chine marquent les premières empreintes des réfugiés du développement. Le tictac de l’horloge dans la maison de retraite devient le rythme cardiaque qui ralentit. Des sons d’ambiance deviennent des instruments.

Qui parle ?

Certains voix vous racontent l’histoire, d’autres sont les personnages, d’autres encore sont des souvenirs, ou des voix poétiques. Pour chacune de ces voix, il faut trouver une couleur pour que, sans effort, l’auditeur comprenne. C’est là que le travail de l’ingé son est essentiel. Sans lui, la voix narrative peut devenir froide et artificielle, un personnage peut soudain s’éloigner. Vous pouvez avoir l’impression d’être avec lui dans le bateau, ou de le regarder depuis la rive.

Souvent, les voix de femmes reviennent. Voix de femmes-nourricières, de femmes-enfants, peut-être de femmes-terre qui veillent sur nous et nous alertent en même temps. Dans la barque chaque migrant se souvient de sa mère. La voix qui chante est celle d’une étudiante kurde qui a patiemment traduit une berceuse que j’ai inventée. Une autre étudiante a traduit et récite en mandarin le poème de l’enfant chinois que sa mère lui fait réciter. Quand il est temps de vider la chambre de la maison de retraite, c’est la voix de la femme et de l’enfant qui reviennent pour chanter avec le vieux piano. Sur la route canadienne, ce sont des voix de femmes autochtones reprenant un chant guerrier féminin qui viennent soutenir les mères qui viennent pleurer leurs filles disparues, comme la voix gospel vient porter la colère et les larmes des mères afro-américaines dont les fils tombent sous les balles des policiers.

Des voix lisses dans un monde moins sonore

Nous vivons dans un monde beaucoup plus bruyant, mais beaucoup moins sonore qu’avant. Comme nous avons perdu la diversité de nos champs et des espèces animales, notre paysage/écosystème sonore s’est aussi beaucoup appauvri. Quand on cherche des sons, c’est évident. Par exemple, cherchez donc à faire entendre quelqu’un qui téléphone. Au temps des téléphones à cadran, à clavier, à boutons, vous aviez l’embarras du choix, entre les sons des roulettes, de cloches, de touches. On pouvait entendre la différence entre décrocher et raccrocher. Aujourd’hui ? Un bip, une sonnerie, un vibreur, c’est tout. Les pouces glissent en silence. Cherchez à faire entendre le bruit d’une machine à distribuer des barres de chocolat. Avant, vous aviez les pièces et les vieux systèmes à ressort, puis la chute de la barre de chocolat. Aujourd’hui, vous avez le paiement sans contact et le bras robotique qui prend silencieusement la barre et vous l’amène sans heurt. Écrire, ce n’est ni le glissement de la plume ou du crayon sur le papier, ni le tapage des touches de la machine à écrire ou du clavier d’ordinateur. C’est la danse silencieuse des pouces sur l’écran tactile.

Comme les filtres de selfies lissent les visages et comme le monde Ikea impose des meubles sans personnalité, on lisse les voix. Que ce soit dans la pop ou dans la musique classique, la tendance est la même : un son lisse, « propre », où on n’entend plus ni le grain, ni les respirations, ni les « défauts » d’une voix. Tout ce qui en fait la personnalité, et qui fait qu’on a l’impression que la personne est ici, là dans la pièce avec nous. Moi j’aime entendre l’archet frapper la corde et le musicien respirer. J’aime les meubles dont le bois a vécu, et la beauté d’un visage me semble être dans tout ce que le temps imprime dessus.

English

English Español

Español